2017-1-3 21:09 |

Одним из первых этапов разделения труда между клетками в организме, практически совпавшим с возникновением самих многоклеточных организмов, было разделение на соматические и половые клетки. С тех пор, эволюционируя, многоклеточные организмы поделились на две группы: на тех, кто создает половые клетки из соматических по мере необходимости, и тех, кто уже на ранних этапах эмбрионального развития выделяет и на некоторое время «консервирует» отдельную популяцию клеток - предшественников половых клеток.

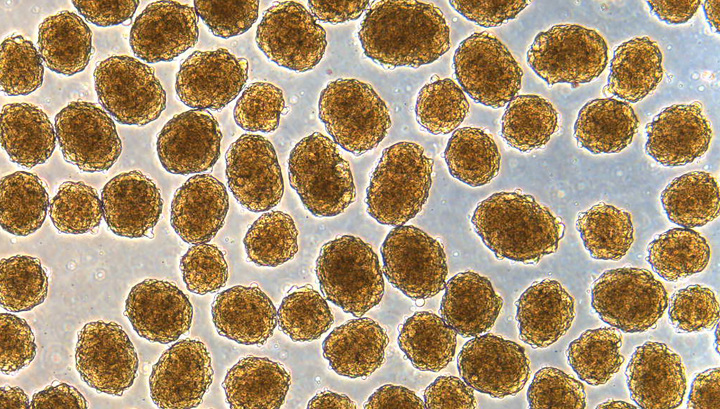

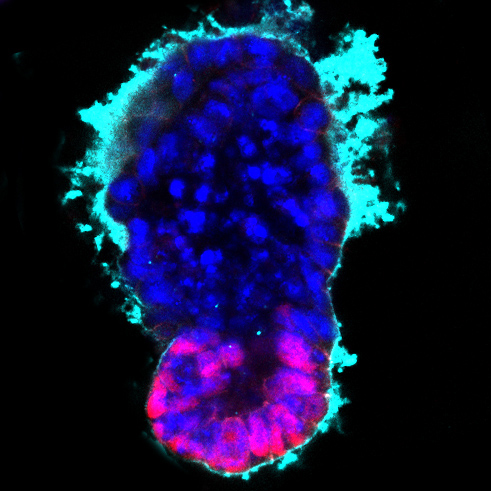

У человека, например, первичные половые клетки образуются на пятой неделе эмбрионального развития в желточном мешке. В это время зачатки гонад - яичников и семенников - еще даже не сформировались, но, когда они сформируются, первичные половые клетки мигрируют туда и там и останутся. Похожим образом первичные половые клетки выделяются почти у всех животных сложнее кишечнополостных. У некоторых видов насекомых судьба половых клеток определяется экстремально рано: уже в неоплодотворенной яйцеклетке у одного из полюсов находятся белковые гранулы, и именно из части цитоплазмы с гранулами после дробления образуются первичные половые клетки.

У всех растений и примитивных животных, раньше других ответвившихся от общего эволюционного ствола, (губок, гребневиков, медуз, оболочников, плоских червей и т. п. ) никаких изначально назначенных половых клеток нет. Они образуются из соматических стволовых клеток, живущих в соматических тканях только тогда, когда организм решает приступить к размножению.

До сих пор не было выдвинуто ни одной теории, которая бы успешно объяснила, зачем понадобилось раннее «консервирование» половых клеток.

Одно из предлагаемых объяснений заключается в заботе о сохранности генетического материала. Действительно, при каждом делении клетки происходит удвоение хромосом, и при копировании происходят ошибки. Количество таких ошибок при одном копировании невелико, но, чем больше копий, тем больше ошибок. В метаболически активных клетках из-за окислительно-восстановительных реакций, необходимых для выработки энергии (синтеза АТФ), более агрессивная окружающая среда, выше концентрация свободных радикалов. Под их воздействием в ДНК могут появляться новые мутации, даже если в данный момент не происходит копирование.

Предел Хейфлика и теломеры. Неточности при репликации и активный метаболизм способствуют накоплению мутаций в геноме клетки. Накопление мутаций может приводить к злокачественному перерождению клетки, и тогда погибнет уже не одна клетка, а весь организм. Для защиты от такого эгоистического поведения существует ограничение, наложенное на соматические клетки многоклеточных организмов - предел Хейфлика - максимальное число делений, которые может осуществить клетка. Для клеток человека предел Хейфлика равен 52. Технически предел Хейфлика возникает за счет теломер - последовательностей на концах хромосом. При удвоении хромосом полимераза из-за своей пространственной структуры не может начать действовать с самого конца хромосомы, и транскрипт каждый раз выходит все короче и короче. Пока укорочение затрагивает только последовательности теломер, клетка живет. Как только теломеры кончаются, геном становится нестабилен и клетка погибает. Побочным эффектом таких репликативных ограничений, по-видимому, является старение организма. На клетки половой линии предел Хейфлика не распространяется - потенциально они бессмертны и переходят из поколения в поколение, перетасовывая генетический материал. Такое своеобразное бессмертие достигается за счет активности теломеразы - фермента, удлиняющего теломеры. Правда, при этом сразу повышается цена возникшей негативной мутации. Если клетка с мутацией примет участие в процессе оплодотворения, то мутацию унаследуют все клетки нового организма. Такой организм может оказаться менее приспособленным или даже больным и быстро погибнуть.

Однако, против консервации половой линии ради бережного отношения к ядерной ДНК есть серьезный аргумент. Он заключается в том, что с той точки зрения консервируются только женские половые клетки. Мужские половые клетки очень активно делятся и у человека проходят около 30 делений к моменту полового созревания и около 400 (!) - к 30 годам. С этой точки зрения мужские половые клетки-предшественники ведут себя как соматическая ткань - особенно велико сходство с костным мозгом, в котором небольшое количество стволовых клеток все время интенсивно делится, чтобы обеспечивать организм короткоживущими форменными элементами крови. Из-за такого интенсивного деления предшественников сперматозоидов ДНК потомства содержит уже достаточно большое количество мутаций по сравнению с отцовской.

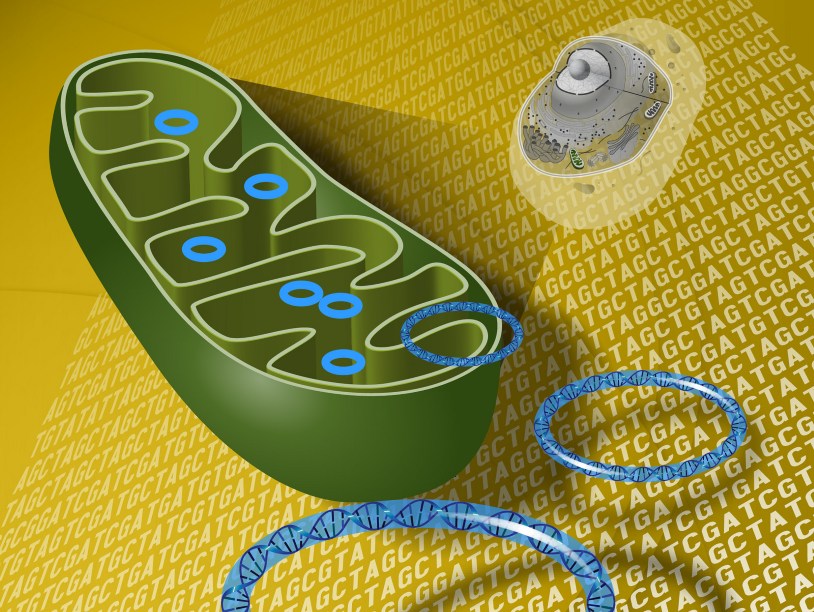

Митохондриальная ДНК. Илл. : Darryl Leja/National Human Genome Research Institute

Предположить другую, более вероятную причину появления консервации клеток половой линии помогает сравнение роли сперматозоида и яйцеклетки при оплодотворении. В момент оплодотворения из сперматозоида в яйцеклетку попадает только ядро, цитоплазма и все органеллы достаются будущему эмбриону от яйцеклетки. В частности, все митохондрии нового организма унаследованы им от матери. Митохондрии занимаются в клетке выработкой энергии. Будучи исторически бактериями, вступившими в симбиоз с эукариотами, они сохраняют остатки собственного генома. Митохондриальный геном больше похож на бактериальный, чем на эукариотический. Он представлен одной кольцевой хромосомой, и не вступает в гомологическую рекомбинацию. Митохондрии делятся как обычные бактерии, при этом двум дочерним митохондриям достаются идентичные с точностью до только что появившихся мутаций хромосомы. Это значит, что неудачная мутация, возникшая в митохондриальной ДНК, может быть элиминирована, только если ни одна неудачная митохондрия не попадет в клетки половой линии следующего поколения (маловероятно, если неудачная митохондрия успела неудачно размножиться) или если организм не оставит потомства вовсе. По всему выходит, что цена такой мутации выше.

Однако, кроме вредных мутаций, есть еще и полезные. Без них эволюция была бы вообще невозможна, потому что во-первых, все были бы одинаковы, а, во-вторых, вообще бы не пережили резкой смены условий. Поэтому число мутаций должно находиться на определенном отрезке: не быть ни слишком большим, ни слишком маленьким.

Предположения о том, что изоляция клеток половой линии нужна для бережного хранения митохондрий яйцеклеток, была выдвинута уже довольно давно. Но, разумеется, провести эксперимент в масштабах эволюции от общего предка всех эукариот до хотя бы кольчатых червей совершенно невозможно. Поэтому Ник Лэйн из Университетского колледжа в Лондоне и его коллеги воспользовались математической моделью для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Их работа опубликована в электронном научном журнале PLOS Biology.

В разное время в разных экспериментах была оценена скорость возникновения новых мутаций в митохондриальной ДНК разных видов. Оказалось, что она довольно низкая для растений и примитивных животных, но гораздо более высокая у более сложных животных, в том числе, у млекопитающих. Причины этого не вполне понятны. Было выдвинуто предположение, что переход к подвижному образу жизни и охоте выдвинул более жесткие требования к энергообеспечению клеток, и для получения более эффективных митохондрий частоту возникновения мутаций пришлось повысить.

Хорошо, однако, заметна корреляция между частотой возникновения мутаций в митохондриальной ДНК и консервацией женских половых клеток. Авторы работы построили математическую модель, оценивающую приспособленность организма в зависимости от частоты возникновения мутаций в митохондриальной ДНК. Оказалось, что при высокой частоте, свойственной, например, человеку, без консервации женских половых клеток мутации в митохондриях накапливались бы слишком быстро.

В целом, эта математическая модель довольно убедительно отвечает на вопрос, зачем вообще понадобилось консервировать клетки половой линии. Но, будучи математической моделью, она обладает тем недостатком, что опирается только на уже полученные к текущему моменту экспериментальные данные о частоте мутаций при репликации митохондриальной ДНК у разных видов. Если завтра в новых экспериментах найдут растение с высокой частотой мутаций или какое-нибудь позвоночное с низкой, теорию придется пересмотреть или существенно дополнить.

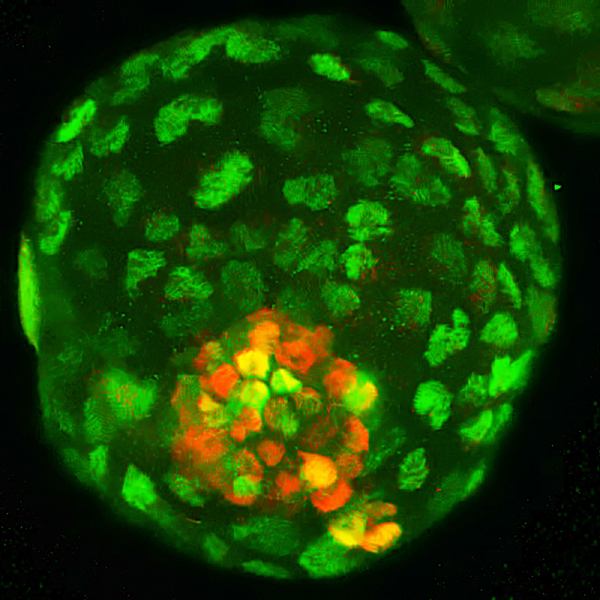

Авторы работы предполагают также, что их теория объясняет необъясненное пока явление атрезии фолликулов. В ходе эмбрионального развития женского организма человека (аналогично это устроено и у многих других животных) образуется около 6 миллионов оогоний (предшественников ооцитов). Потом более 90% их самопроизвольно погибает, и к пубертату их остается около 500 тысяч. Сложно себе представить, что это происходит из-за низкого качества клеток. Авторы работы предположили, что это явление появилось, чтобы исправить слишком маленькую вариативность в митохондриальной ДНК, которая возникла из-за консервации клеток половой линии. По их предположению, клетки сначала несколько раз делятся, чтобы получить больше разных вариантов митохондриальной ДНК, а потом часть из них гибнет так, чтобы в живых остались клетки с максимально непохожими вариантами.

Такая вариативность очень важна, именно она является материалом для эволюции и отбора наиболее выгодных вариантов. Соревнование между разными вариантами ооцитов начинается очень рано. В каждом цикле у человека начинает созревать несколько фолликулов, но один из них вырывается вперед, и тогда остальные, как правило, гибнут (именно этим объясняется сравнительно низкая частота рождения разнояйцевых близнецов у человека). Возможно, что решающем преимуществом в этом соревновании как раз и является эффективность работы митохондрий.

Авторы работы вполне согласны с тем, что их предположение - всего лишь гипотеза, что она не может быть подтверждена экспериментальными данными, зато может быть такими данными опровергнута. Однако она довольно непротиворечиво объясняет явление, которое ученые пытались объяснить с самого начала - консервацию клеток половой линии (преимущественно, в женском организме). Кроме того, попутно эта гипотеза объясняет и другие не объясненные ранее явления - например, избыточной производство и массовую гибель предшественников яйцеклеток.

.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru

| Источник: polit.ru | Рейтинг новостей: 386 |